阅读:0

听报道

为什么1848年手稿和人道主义马克思的讨论,曾在思想界引起过那么大的轰动,对于如我这一年龄的中国人来说,这已经很难理解了。70年代和80年代出生的人,所面对的思想语境,与文革前所成长起来的那代人完全不同。但黑格尔讲过,历史是螺旋式发展,比我们更年轻的世代,或许对于主义的争论,将有比我们更深刻的体认。

最近几年,因为社会中阶级问题的尖锐化影响了高校里的青年学生,以马克思主义为理论武器的学生组织也走出校园介入社会。这导致了近期各高校汲汲“维稳”的行政官僚与“马会”学生组织发生对立。这批学生,以至于这个世代的学生,对于马克思主义的情感,相较于他们的兄长辈和父亲辈,可能更与他们的爷爷辈接近。

但任何一种理论,要成为“武器”,必须在新的时代里进行新的解释。维稳官僚和“马会”学生,都在主张马克思主义。谁的才是真理?类似问题其实在历史中不断上演。认为刘歆篡改六经的康有为,在与徐桐辩论时,双方也都在主张孔子的圣人之道,但谁的主张更有真理性呢?贴出《九十五条论纲》的马丁路德在与教廷辩论时,双方同样都认为自己更符合《圣经》之义。这该如何评判?

胡适曾说过一句话,“学问是平等的。发明一个字的古义,与发现一颗恒星,都是一大功绩。”这个说法并非没有争议。寻章摘句,如何可与革新宇宙认识的科学发现相提并论?其实,康有为的公羊学之所以可鼓动人心,不仅在于时局震荡,更在于正统的理学当时早已溃败。而溃败的一个关键缘由,是潜心考据的阎若璩证明了理学家“道统心传”的十六字真言“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”出自东晋梅赜所伪造的《古文尚书》,与圣人无关。这等于摧毁了理学家的根基。

同样,八十年代对于人道主义马克思的重视,也是想借助于重新“发明一个字的古义”来重构理论大厦。现在,“马会”学生是不是又到了研究“字的古义”时刻?这个现实的问题令我打开了半年多前泛览过的一本书《尼伯龙的宝藏》,韩国学者郑文吉关于马克思、恩格斯文献传世、出版史的研究著作。

这本书让我发现,从马克思去世那一刻开始,针对他所留下的文献遗产,马克思主义阵营内已经展开了激烈的阴谋争夺。恩格斯、马克思子女、德国社会民主党内不同派别、莫斯科马克思恩格斯研究院、纳粹、阿姆斯特丹国际社会史研究所等等,都介入到了占有马克思文献遗产的行列。而对马克思文献遗产的不同利用,构成了不同马克思主义派别的立派之基。德国社会民主党理论家考茨基说:“已逝去的瓦格纳,把围绕‘尼伯龙的宝藏’那些事件,编成了一系列的剧作;也许第二个瓦格纳,目睹马克思恩格斯遗稿所经历的命运,会写出新的戏剧来。”

马尔库塞等西方马克思主义者,根据1932年公开的《1848年经济学哲学手稿》,发展出了与莫斯科梁赞诺夫马克思恩格斯研究院截然不同的马克思主义,这构成了西方学术界最强力的理论依据,被用来批评斯大林非人性的铁拳政治。从1975年开始编撰的《马克思恩格斯全集》(MEGA2),早已从莫斯科与柏林官方机构转移到了国际马克思恩格斯基金会(IMES)手里,但到现在也没有完成。马克思恩格斯的文献遗产,很大一部分依然是莱茵河河床里的宝藏,而没有铸成锋利宝剑。

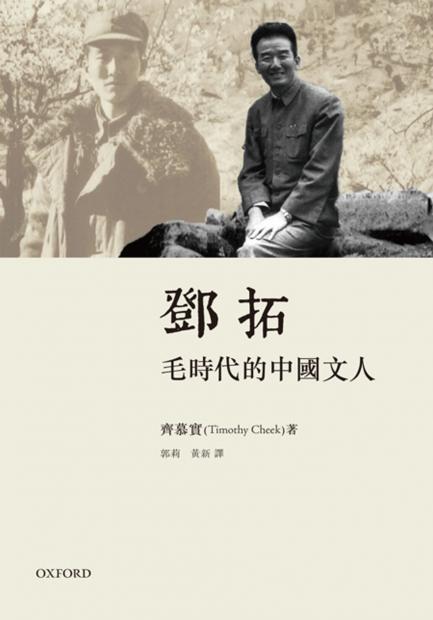

柯林伍德说,一切历史都是思想史。“马会”学生与维稳机构的斗争,是马克思主义思想史中的一环。围绕“尼伯龙的宝藏”所进行的争夺曲折而激烈,打开“尼伯龙的宝藏”之后,戏剧也并没有结束。过去两周刚刚读毕的一本书《邓拓:毛时代的中国文人》,则讲述的是一个打开尼伯龙宝藏后,知识分子如何利用的故事。也是一个以人物为中心的悲剧。

马克思主义中国化之后,其信奉者建构出了一套与之有继承关系的毛泽东思想。1944年,时任《晋察冀日报》社长兼主编的邓拓,编辑出版了第一个官方版本的《毛泽东选集》。1977年,由文革继承者所主导的《毛泽东选集》(第五卷)也由官方出版。但今天,这两个版本的《毛泽东选集》都已经难觅踪迹,通通被现在的官方遗弃。邓拓与文革知识分子构成了毛主义信奉者的两极。他们在打开尼伯龙宝藏之后,看到了不同的东西。

邓拓是历史学家,以邓云特为笔名出版过《中国救荒史》;更是党内高官,出任过《人民日报》社长兼总编辑;还是《燕山夜话》与《三家村札记》的作者,尖锐批判毛泽东大跃进的党内代表;更是文革的第一个牺牲者。《邓拓:毛时代的中国文人》一书的作者,加拿大汉学家齐慕实(Timothy Cheek)视邓拓为行政管理型毛主义者的代表。在另一极,文革派知识分子则是信仰型毛主义者。

早年的邓拓,意外错过了他二哥指定的道路,走从清华到美国的学者之路,进了革命氛围浓厚的上海光华大学。学习之余投身革命,结果被抓进了苏州反省院。举家族之力救出他以后,他度过了几年脱党的学生与学者生活。1937年,救国的紧迫感,还是让他在风陵渡口挥别庇护他的大哥一家,北上走进聂荣臻领导的晋察冀根据地,成为职业革命家。

抗日战争时期,很多知识分子走进共产党的根据地,他们自小受儒家士大夫的文化熏陶,又深信“马克思主义无论在学术还是实践上都是能拯救中国的最好的社会科学方法”。在远离延安的根据地里,他们把这两种文化背景结合起来,发展出了行政管理型毛主义知识分子的工作模式。邓拓既是这一类型知识分子的代表,更是这一工作模式的直接阐述者。他的背后,还有以彭真为代表的庞大行政管理型干部的队伍。在邓拓看来,他既是干部又是文人的角色,与儒家文人在历代皇朝中担任的角色有相似性。或许比邓拓地位更高的彭真,乃至刘少奇,也认可这种相似性?

相反,整风运动之后,在延安,毛泽东所希望的知识分子角色是革命机器上的“螺丝钉”,机械但精确地传达上级组织领导所决定的内容就行。他们被齐慕实视为信仰型毛主义者。这两种类型的知识分子,伴随1949年的到来,在管理一个庞大国家的过程中出现了矛盾。这种矛盾在1956年之后激化。邓拓所领导的《人民日报》拒绝追随信仰者的狂热,而被毛泽东骂作“你们不是党报,是派报。”离开《人民日报》的邓拓继续在彭真的庇护下执掌北京市的文教大权。并且还时不时通过《燕山夜话》与《三家村札记》重申客观规律的重要性、批判信仰型知识分子乃至其总指挥毛泽东在国家管理中的狂热。

毛泽东发动文革,不过是党内两种知识分子斗争的一个后果。从姚文元批判《三家村札记》开始,到抛出彭真为代表的北京市委“独立王国”,再到斗倒刘少奇,宣布信仰型毛主义者是党内唯一正统的知识分子。中国的当代史,放置在思想史语境中,获得了一种全新的解释。这就是一个打开“尼伯龙宝藏”之后,知识分子依然困惑与矛盾的故事。两派人马虽然都相信找到了解救中国命运的宝藏,但彼此之间依然你死我活地斗争。历史演变到今天的“马会”学生这里,难道悲剧还要重演?

最近几十年来,中国出版市场中,对于知识分子的研究是热门话题。但大部分著作缺少理论的纵深,更多还只是“倒放电影式”的去证明哪些人“正确”哪些人“错误”,而漠视了当时思想语境下的复杂性。《邓拓:毛时代的中国文人》是我目力所及范围内,目前关于党内知识分子研究的最好著作。虽然此书英文版出版于二十年前,但对党对知识分子的吸引力与知识分子对党的作用的解释依然让人信服。如译者所言,“这是一本对研究现当代中国至关重要的史学大作”。

这两年时局的发展,又到了重新思考知识分子作用的时刻。对于“尼伯龙的宝藏”的寻找与利用,在新的背景之下,或许可能会成为一个重新深入探索与体认的话题。这里,探讨这一问题的主体,不止是“马会”学生了。■

原文链接:

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号